| 2016-04-30新浪收藏 阅读:0 |

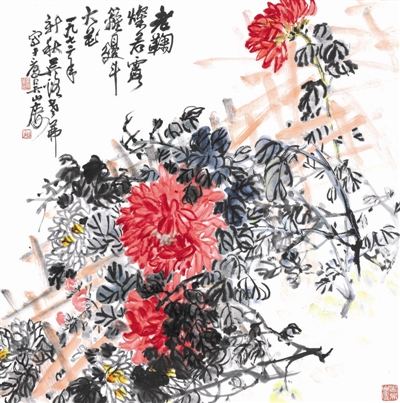

篱边老菊图 来源:杭州日报 记者 陈友望 实习生 郑成航 浙江中部有个书画之乡——浦江县,这里山水清丽,民俗崇文,尤出书画名士,吴茀之先生就是从这里走出来的中国20世纪画坛的翘楚。他高扬传统艺术大旗,将浙派中国画艺术推向新的高峰,是现代浙派中国画的领军人物,也是浙江美术学院中国画教学体系的奠基人之一。吴茀之以诗书画三绝饮誉画坛,刘海粟赞其“超逸高妙”,潘天寿赞其“坚芳之质”,沙孟海赞其“笔力苍劲,豁人心目”。 “客中饶韵事,忘却是他乡” 吴茀之于1900年出生于山水灵秀的浙江浦江,自1922年考入上海美专以后,辗转各地,漂泊游学、教学生活几乎延续了一生。也正是如此经历,开阔了吴茀之的胸襟和视野,走上了成为一代艺术大师的道路。 浦江为书画之乡,吴茀之的父亲申卿公是秀才,善人物画,长兄士维则善画螃蟹,舅父黄尚庆更以书画闻名于金华府。吴茀之本名士绥,他幼承家学,也酷爱绘画。中学时期的士绥,常常在课余临摹《芥子园》《点石斋》等画谱,后来更醉心于学习的蒋廷锡、恽寿平的工笔画册,孜孜不倦。然而,地处偏僻的小县买不到别的画册,士绥渐渐感到不满足。 直到1922年,士绥考入上海美术专门学校,开始接触到王一亭、吴昌硕等海派大家。当时美专的国画教师是许醉侯,初见士绥的花鸟画,就觉得“有点苗头”,特地带他去拜访吴昌硕、王一亭。吴昌硕此时年过八旬,艺术上炉火纯青,声望也如日中天,士绥一见之下,为之倾心。从此,他不再学蒋南沙的工笔,转向海派的大写意一路。据同乡同学张书旂回忆:“在上海美术专门学校的辰光,我们勤学苦练不分寒暑。那时,把两只皮箱拼起来当画桌,轮流作画,吴茀之就是其中一个。”勤学苦练有了结果,1924年,士绥画了一幅《牡丹水仙》作为毕业创作,许醉侯见后非常高兴,为此画题诗题款,在款中说:“吴君士绥画笔雄浑,气象高古,近法缶翁,上追复堂”。此时的吴士绥,已深得海派大写意的精髓。 1925年,士绥从美专毕业,自此不用本名士绥,以字茀之行。毕业以后,吴茀之于苏淮一带担任教职,直到1929年,回到上海美专任中国画教授。旧日师友看过他的画作以后,认为吴茀之虽然技艺日进,气魄却减。经亨颐先生更批评他:“‘昌气’太重,做第二个吴昌硕有什么意思?今后不要去看吴昌硕的画,要画自己的画,写自己的字,立自家面目”。师友的意见对吴茀之震动很大,他开始思考如何“自立门户”,最终决定取经多方,转益多师。刘海粟后来说起吴茀之的这一转变时说他:“曾学过缶老的大写意花鸟,后来又吸收白阳、青藤、八大、石涛、李复堂诸家之长,逐渐自成一家,超脱灵变,格调很高。……不再是缶老的‘看门人’”。 在上海美专任教近十年后,抗战爆发,上海沦陷。吴茀之离开上海,其后两度于重庆国立艺专任教,中间还流转福建南平。直到抗战胜利以后,国立艺专复员杭州,一校师生才结束了九年的离乱生活,吴茀之和学校一起翻开了新的一页。 根据《说文解字》,“茀”的本义是“道多草,不可行”,吴茀之一生游历江浙、转涉昆明、八闽、巴蜀,常为客子,备尝艰辛。而“茀”又可以借指“福”,不乏忧患的生活状态反而促成了吴茀之成为一代艺术大师。福兮祸兮,孰可知之? “结交须黄金,何如墨一斛” 吴茀之为人,具有文人的清高禀性,也不乏农民般的淳朴品行。吴茀之坚持艺品与人品的统一,认为绘画 “气之清浊,趣之雅俗,皆有关人品高下”。因此,与他结交和相处过的亲友、学生,对于他的人品无不钦服。与师友的切磋交往,也促进了吴茀之的艺术成长。 与吴茀之长期共事,交情最深、关系最密切要数潘天寿。早在吴茀之在上海美专学习期间,潘天寿就与之结交。潘天寿年长吴茀之三岁,已担任教职,却并没有直接教过吴茀之,但吴茀之一直对潘十分敬重。当吴茀之被经亨颐批评“昌气太重”后,就向潘天寿求教。潘天寿说:“我赞成这个意见”,并开始回顾中国画史中的相关事例,说:“历代出人头地的画家,莫不在继承的基础上有革新,如果只有继承而不革新,事物就不发展了”,他还提到了“扬州八怪”的革新精神,并推荐了石涛的画论。在他的启发下,吴茀之思考了李方膺、郑板桥、金农等人“自立门户”的过程,反复玩味石涛对“我为某家役,非某家为我用”的批评,为自己制定了“取经多方,融会贯通,自出新意”的作画宗旨。 1932年,在潘天寿的倡议下,诸闻韵、潘天寿、吴茀之、张书旂、张振铎五人创立了“白社”,以研究国画创作为宗旨。白,含清白之意,其字五划,代表五人。白社成立以后,分别在上海和南京举办画展,出版了三册画集。这给了吴茀之莫大的鼓舞,也大大促进了他的艺术成长。吴茀之给自己定下了“扩大画题”“技法探讨”,坚持“书法日课”“外师造化”,加强“理论研究和诗文修养”等计划,并辛勤笃行。 抗战爆发后,白社被迫解散。一日,吴茀之收到潘天寿来信,得知他将随国立西湖艺术院自长沙迁往沅陵,并可能向昆明转移的消息。老友远去,吴茀之倍感苍凉,取四尺对开的宣纸,挥毫写下一盆水墨淋漓的兰花,上题诗道:“写幅盆兰且自题,可能载得到湘西。对话难着同心语,流水空山属马蹄”。不久,他便动身前往昆明,又与潘天寿、张振铎两个白社老友相聚了。 1944年,时任国立艺专校长的潘天寿希望聘请吴茀之为国画科主任,吴茀之当时在福建南平任教,自觉“风调雨顺,不想再去重庆”;潘天寿恳求再三,说:“你若不应聘,我这个校长也不当了”。吴茀之念及二人情谊和国立艺专的宽广前景,终于应聘。艺专复员杭州以后,二人也朝夕相处,共同研究教学。当时有人编顺口溜道“潘老吴老,两人要好,亦师亦友,何人不晓”。二人一生披肝沥胆,患难与共,可谓“君子之交”的典范。 “不忘田园勤作业,且凭书画慰劳人” 吴茀之出身于书香门第,早年父亲就带他拜陈友年为师,学习四书五经、《纲鉴易知录》和唐诗。进入上海艺专学画以后,诗词和书法也一直是他勤加练习的科目之一。吴茀之曾对学生说:“一个中国画家,如果缺少深厚的诗文修养,只知就画就画,则不免凡俗浅陋,充其量不过是匠人之作”。因此,吴茀之作画,素来善于题上自撰的诗跋,在重庆国立艺专任教时,人赞其诗书画,称为“吴三绝”。 吴茀之的书法早年受吴昌硕影响较大,行书结字左低右高,用笔凝练有篆书笔意。其后,他在绘画上力求摆脱“昌气”,书法上也随之转变,远取法《马鸣寺碑》《石门铭》及傅山、黄道周,近得经亨颐、潘天寿陶染,书风渐渐成熟,饶有碑意。到了1940年代,吴茀之开始留心明清以来的画家书法,如陈淳、徐渭、石涛、八大、蒲华等,尤其是祝枝山的草书,在他的书法中多有借鉴。此时其书法由碑转帖,由古拙稳健转向灵动郁勃,且富有画意。晚年以后,吴茀之人书俱老,更加刚健雄浑。 作为“三绝”之一的诗歌,据统计,吴茀之一生曾作过两千余首(本文小节名皆为吴茀之所作诗句)。他的诗友包树裳为其《吴谿草堂诗抄》所作序言中说:“茀之诗沉浸唐之昌谷,宋之宛陵,荆公,后山,简斋”。吴茀之的诗歌,确实有李贺的幽深奇谲,王安石的遒劲清新,陈与义的笔力横空。他认为,诗与画,在神韵、意境、表现手法、风格等多个方面都息息相关,甚至是“说不尽的”。 诗书画三绝的吴茀之,无疑是造诣非凡的艺术家,同时,他也是优秀的美术教育家。吴茀之一生都在学校度过,从事美术教育五十余年,先后在苏州省立第一师范、江苏淮安中学、上海美专、国立艺专、福建师专、浙江美术学院等院校任教,横贯小学、中学、大学,可谓穷毕生精力于艺术教育。在教学中,吴茀之注重临摹与写生并进。就临摹而言,他反对机械地描摹,而主张探求本源,掌握法度,“以我之天求古人之天”。至于写生,吴茀之认为不能像西画那样斤斤于造型和色彩的准确,而要倾向于主观,“透过客观事物一定的基本形与特征,传达出作者个性与对象间的精神实质”。 就这样,吴茀之以他强烈的文人特质,对传统艺术所抱有的强烈责任感,为中国画的传承和发展倾注了一生的心血,在自我锤炼和品格升华中达到了艺术和人生的高远境界。 (责任编辑:王洁) |